Dr. Annette Jurke

Leiterin der Fachgruppe Infektionsepidemiologie

Telefon: 0234 41692-2200

Das Ziel der MERS-Tour-Studie ist, das Risiko für einen Eintrag von MERS-CoV und anderen importierten Krankheitserregern, wie zum Beispiel multiresistenten bakteriellen Erregern, durch internationale Patientinnen und Patienten in das deutsche Gesundheitssystem abzuschätzen und basierend darauf Handlungsempfehlungen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und das Krankenhauspersonal zu erstellen.

Das Landeszentrum Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) leitet und koordiniert die Studie. Die Studie gliedert sich in einen retrospektiven und einen prospektiven Studienteil auf. Für die retrospektive Datenanalyse werden die Daten arabischer und russischer Patientinnen und Patienten aus drei nordrhein-westfälischen Kliniken ausgewertet, der prospektive Studienteil wird in vier Kliniken in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Als Vertreter der unteren Gesundheitsbehörden sind die Gesundheitsämter der Städte Köln und Düsseldorf an der Studie beteiligt. Der RAPID-Verbund der Universitätsmedizin der Charité Berlin und der Verbund #1Health-PREVENT stehen dem Projekt beratend zur Seite. Die Studie wird unter dem Dach des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.

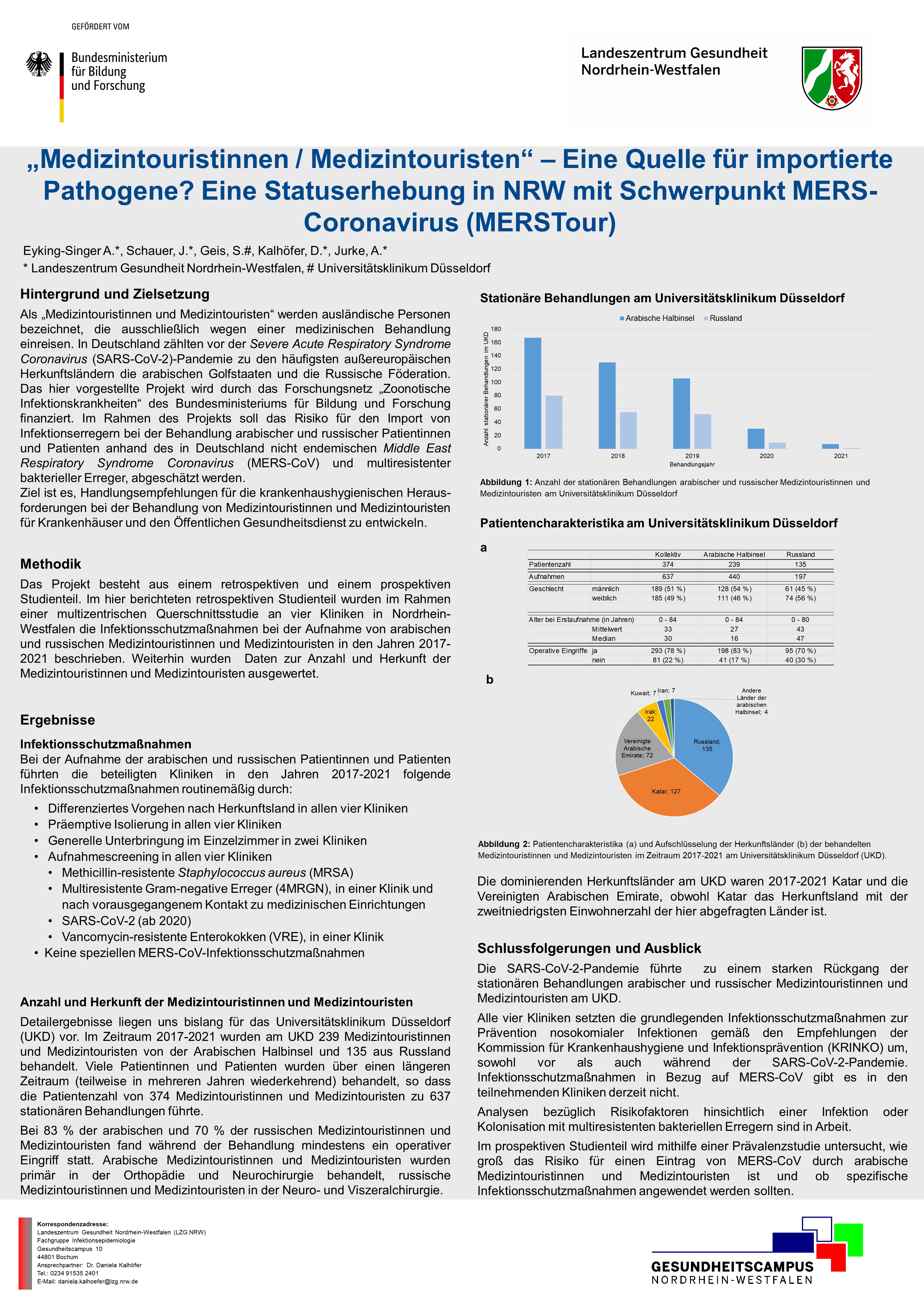

Vor der Pandemie mit dem Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV oder COVID-19) wurden jährlich rund 250.000 internationale Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern behandelt [1]. Dabei reisten ca. 45% der Patientinnen und Patienten als sogenannte Medizintouristinnen und Medizintouristen ausschließlich aufgrund der medizinischen Behandlung ein. Nicht-europäische Schwerpunktregionen bildeten in der Vergangenheit die arabischen Golfstaaten und Russland [2]. Viele dieser Patientinnen und Patienten befanden sich vor ihrer Einreise nach Deutschland in stationärer Behandlung in ihrem Heimatland. Dort könnten sie mit Krankheitserregern in Berührung gekommen sein, die in Deutschland nicht endemisch sind, und diese in das deutsche Gesundheitssystem eintragen.

Das Risiko für den Eintrag solcher Krankheitserreger wird in der MERS-Tour-Studie anhand des in Deutschland nicht endemischen Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) und anhand bestimmter multiresistenter bakterieller Erreger, die in Deutschland bislang selten sind, untersucht.

Basierend auf den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen zu den krankenhaushygienischen Herausforderungen bei der Behandlung von internationalen Patientinnen und Patienten für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und das Krankenhauspersonal erarbeitet.

Literatur:

[1] Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Sankt Augustin. Medizintourismus nach Deutschland hat Talsohle fast erreicht. Pressemitteilung vom 1. Februar 2018 abgerufen am 14.10.2022 unter https://pub.h-brs.de/frontdoor/deliver/index/docId/4286/file/Medizintourismus-Bilanz-2016.pdf

[2] Die Deutsche Welle. Das Riesengeschäft mit dem Medizintourismus in Deutschland. 2018 abgerufen am 03.08.2022 unter https://www.dw.com/de/das-riesengesch%C3%A4ft-mit-dem-medizintourismus-in-deutschland/a-42114866

Der retrospektive Studienteil fokussiert sich auf die Verbreitung antibiotikaresistenter bakterieller Erreger in Patientinnen und Patienten aus den arabischen Golfstaaten und Russland, mit dem Ziel, das Risiko eines Eintrages dieser bakteriellen Erreger in das deutsche Gesundheitssystem abzuschätzen. Hierzu werden die Gesundheitsdaten von Medizintouristinnen und Medizintouristen von der arabischen Halbinsel und aus Russland analysiert, die in den drei teilnehmenden Kliniken im Zeitraum von 2017 bis 2022 behandelt wurden. Des Weiteren werden die Ergebnisse der routinemäßig in den Kliniken durchgeführten Screenings auf multiresistente bakterielle Erreger ausgewertet und somit die Umsetzung der Empfehlungen der vom Robert Koch-Institut (RKI) eingerichteten Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) überprüft. Basierend auf dieser Risikoeinschätzung sollen Empfehlungen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und für Krankenhauspersonal erarbeitet werden. Zusätzlich wird in den teilnehmenden Kliniken erhoben, ob bei der Behandlung der internationalen Patientinnen und Patienten besondere Infektionsschutzmaßnahmen bezüglich MERS-CoV getroffen wurden.

Die Behandlung von Infektionen mit antibiotikaresistenten bakteriellen Erregern ist in den letzten Jahren zu einer großen Herausforderung in der medizinischen Versorgung weltweit geworden. Trägt ein bakterieller Erreger eine bestimmte Antibiotikaresistenz, so ist dieses Antibiotikum in der Therapie des Erregers unwirksam, was insbesondere dann problematisch wird, wenn ein bakterieller Erreger mehrere Antibiotikaresistenzen trägt, also multiresistent ist. Diese multiresistenten Erreger können schwere Krankheitsverläufe verursachen, deren Therapieoptionen stark eingeschränkt sind. Im Jahr 2019 starben weltweit schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen unmittelbar an einer Infektion mit einem antibiotikaresistenten Erreger [1]. Aufgrund dessen zählt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Antibiotikaresistenz zu einer der zehn größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit [2]. Die regionale Verteilung multiresistenter bakterieller Erreger ist weltweit sehr unterschiedlich, sodass die Gefahr besteht, dass internationale Patientinnen und Patienten multiresistente Erreger eintragen können, die in Deutschland eine deutlich niedrigere Prävalenz aufweisen als in ihrem jeweiligen Herkunftsland. Für zwei Schwerpunktregionen des Medizintourismus nach Deutschland, dem Königreich Saudi-Arabien und Russland, wurden bereits höhere Prävalenzen antibiotikaresistenter Krankheitserreger im Vergleich zu Deutschland beschrieben [3]. Insgesamt ist die Datenlage zur internationalen Verbreitung (multi-)resistenter bakterieller Erreger aber unzureichend.

In Deutschland ist eine Meldepflicht für den Nachweis nosokomialer Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) verankert (§ 7 Abs. 1 Nr. 52b und c). Die KRINKO erstellt regelmäßig Leitlinien zur Prävention und Überwachung von nosokomialen und anderen Infektionen durch multiresistente Krankenhauserreger. Diese dienen als verbindliche Grundlage und Standard für die in § 23 IfSG verankerten Regelungen zur Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten durch multiresistente Erreger. Unter anderem empfiehlt die KRINKO ein Screening auf multiresistente Erreger bei Krankenhausaufnahme von Patientinnen und Patienten aus Gebieten mit hoher Prävalenz für multiresistente Erreger und die präemptive Isolierung dieser Patientinnen und Patienten bis zum Vorliegen der Ergebnisse [4-6].

Literatur:

[1] Murray, C.J., et al., Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet, 2022. 399(10325): p. 629-655.

[2] World Health Organization (WHO). 10 Global health issues to track in 2021. WHO. Newsroom 2020 14.10.2022]; Available from: https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021.

[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Stemming the Superbug Tide: Just a few dollars more. OECD Health Policy Studies, ed. OECD Publishing. 2018, Paris.

[4] Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am RKI, Empfehlungen der KRINKO zu Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen. Bundesgesundheitsblatt, 2012. 55: p. 1311-1354.

[5] Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am RKI, Ergänzung zur Empfehlung der KRINKO „Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen“ (2012) im Zusammenhang mit der von EUCAST neu definierten Kategorie „I“ bei der Antibiotika-Resistenzbestimmung: Konsequenzen für die Definition von MRGN. Epidemiologisches Bulletin, 2019. 28(9).

[6] Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am RKI, Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 2014. 57(6): p. 695-732.

In die Datenanalyse des retrospektiven Studienteils werden Personen mit Hauptwohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Königreich Saudi-Arabien, Oman, Jemen, Iran, Katar, Bahrain, Kuwait, Libanon, Jordanien, Irak und Russland eingeschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2021 in den drei beteiligten Kliniken in NRW behandelt wurden. Für diesen Personenkreis findet eine Sekundärnutzung folgender Gesundheitsdaten statt, die vor Ort in den Kliniken pseudonymisiert werden und am LZG.NRW ausschließlich für das genannte Forschungsvorhaben ausgewertet werden (§ 6 Abs. 4 und Abs. 6 GDSG NW, Art. 5 DS-GVO):

Die Einwilligung der Medizintouristinnen und Medizintouristen ist nach Art. 9 Abs. 2 lit. i DS-GVO in Verbindung mit § 6 Abs. 2 S.2 Nr. 2 GDSG NW entbehrlich, da sich eine hohe Relevanz für die öffentliche Gesundheit im Hinblick auf den Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren ergibt, die das Geheimhaltungsinteresse der einzelnen Patientinnen und Patienten überwiegt.

Vor Beginn der Datenanalyse wurden Vereinbarungen nach Art. 26 Abs. 1 S. 1 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) geschlossen, in denen die Rechte und Pflichten der gemeinsam verantwortlichen Personen in den teilnehmenden Kliniken und im LZG.NRW bei der gemeinsamen Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Datenanalyse dieser Studie aufgeführt sind. Die Durchführung der gesamten Studie wird durch die Datenschutzbeauftragen an den beteiligten Kliniken und am LZG.NRW begleitet.

Zum Schutz der Daten wurde eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO erstellt. In dieser Datenschutzfolgenabschätzung wird das Risiko eines Schadens für die betroffenen Personen als gering bewertet und durch die folgenden Maßnahmen zum Schutz der Daten auf ein Minimum reduziert:

Der prospektive Studienteil trägt den Titel „Erhebung möglicher Risikofaktoren für MERS-CoV und resistente bakterielle Erreger bei internationalen Patientinnen und Patienten in NRW“ und fokussiert sich auf die Erhebung möglicher Risikofaktoren für MERS-CoV und resistente bakterielle Erreger bei arabischen Medizintouristinnen und Medizintouristen. Dieser Studienteil zielt darauf ab, die Gefahr eines Eintrages dieser Pathogene in das deutsche Gesundheitssystem abzuschätzen und daraus Empfehlungen für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und für Krankenhauspersonal abzuleiten.

MERS-CoV ist ein hochpathogenes zoonotisches Virus aus der Familie der Coronaviren und kursiert auf der arabischen Halbinsel [1]. In Deutschland ist MERS-CoV nicht endemisch. Dromedare gelten als tierisches Reservoir für MERS-CoV mit einer weiten Verbreitung (Seroprävalenz > 90% in adulten Tieren) im Mittleren Osten und Afrika [2-4]. Das Virus wird häufig direkt vom Tier auf den Menschen übertragen (direkter Kontakt, Verzehr tierischer Produkte). Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist ebenfalls möglich, findet aber nur durch engen Kontakt, wie bei der Pflege erkrankter Personen im häuslichen Umfeld oder in einer medizinischen Einrichtung statt [5-7]. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft eine Infektion mit MERS-CoV als eine „Priority Disease“ ein, eine Erkrankung, deren Erforschung und Entwicklung von Therapien höchste Priorität eingeräumt werden muss [8].

Der prospektive Studienteil wird im Zeitraum Oktober 2023 bis Juni 2025 in vier Kliniken in NRW durchgeführt. Neben der Auswertung der allgemeinen Gesundheitsdaten arabischer Medizintouristinnen und Medizintouristen und der Ergebnisse aus den Routinescreenings für multiresistente bakterielle Erreger werden die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer mit Hilfe eines Fragebogens zu möglichen Risikofaktoren für eine MERS-CoV-Infektion befragt. Zusätzlich werden Blutproben der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer auf MERS-CoV-Antikörper untersucht, um eine zurückliegende Exposition gegenüber MERS-CoV zu erfassen.

Literatur:

[1] Zaki, A.M., et al., Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. N Engl J Med, 2012. 367(19): p. 1814-20.

[2] Kandeil, A., et al., Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) in Dromedary Camels in Africa and Middle East. Viruses, 2019. 11(8).

[3] Alagaili, A.N., et al., Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in dromedary camels in Saudi Arabia. mBio, 2014. 5(2): p. e00884-14.

[4] Elfadil, A.A., et al., Epidemiological study of Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in dromedary camels in Saudi Arabia, April-May 2015. Rev Sci Tech, 2018. 37(3): p. 985-997.

[5] Azhar, E.I., et al., The Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Infect Dis Clin North Am, 2019. 33(4): p. 891-905.

[6] Azhar, E.I., et al., Evidence for camel-to-human transmission of MERS coronavirus. N Engl J Med, 2014. 370(26): p. 2499-505.

[7] Mackay, I.M. and K.E. Arden, MERS coronavirus: diagnostics, epidemiology and transmission. Virology Journal, 2015. 12(1): p. 222.

[8] World Health Organization (WHO). Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts. 14.10.2022]; Available from: https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts

Der prospektive Studienteil wird von Oktober 2023 bis Juni 2025 in vier Kliniken in NRW durchgeführt. In diesem Studienteil werden arabische Medizintouristinnen und Medizintouristen mit Hauptwohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Königreich Saudi-Arabien, Oman, Jemen, Iran, Katar, Bahrain, Kuwait, Libanon, Jordanien und Irak eingeschlossen, die in den beteiligten Kliniken im Studienzeitraum behandelt werden. Für diesen Personenkreis findet zum einen analog zum retrospektiven Studienteil die Sekundärnutzung folgender Gesundheitsdaten statt:

Zum anderen werden folgende Daten mittels des Studienfragebogens und der Blutuntersuchung auf MERS-CoV-Antikörper aktiv erhoben:

Für die Datenauswertung wird die schriftliche Einwilligung der arabischen Medizintouristinnen und Medizintouristen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO zur Erhebung und Verarbeitung der relevanten Daten inklusive der Untersuchung einer Blutprobe auf MERS-CoV-Antikörper eingeholt. Die Aufklärungsmaterialien sind in arabischer, englischer und deutscher Sprache verfügbar und an die jeweiligen Altersgruppen angepasst. Bei Minderjährigen erfolgt die Einwilligung durch die Sorgeberechtigten. Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer beziehungsweise deren Sorgeberechtigte können ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und ihre aus Art. 15-21 DS-GVO zustehenden Rechte gegenüber den Verantwortlichen geltend machen.

Vor Beginn der Datenanalyse wurden auch für den prospektiven Studienteil Vereinbarungen nach Art. 26 Abs. 1 S. 1 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) geschlossen, in denen die Rechte und Pflichten der verantwortlichen Personen in den teilnehmenden Kliniken und im LZG.NRW bei der gemeinsamen Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Datenanalyse dieser Studie aufgeführt sind. Die Durchführung der gesamten Studie wird durch die Datenschutzbeauftragen an den beteiligten Kliniken und am LZG.NRW begleitet.

Da im prospektiven Studienteil Gesundheitsdaten verarbeitet werden, wurde zum Schutz der Daten auch für diesen Studienteil eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO erstellt. In dieser Datenschutzfolgenabschätzung wird das Risiko eines Schadens für die betroffenen Personen als gering bewertet und durch folgende Maßnahmen zum Schutz der Daten auf ein Minimum reduziert: